教育部联合国家体育总局发布了一项关于全面加强中小学体育教育的新政策,旨在通过优化课程设置、提升师资力量和完善体育设施,进一步推动青少年体质健康与全面发展,这一政策的出台,标志着我国体育教育迈入了一个新的阶段,也为未来培养更多身心健康的人才奠定了基础。

政策背景与目标

近年来,随着社会对青少年体质健康的关注度不断提高,体育教育的重要性日益凸显,部分地区的学校仍存在体育课程被挤占、师资力量不足28circles、设施老旧等问题,为此,教育部与国家体育总局联合制定了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》,明确提出到2025年,全国中小学体育课程开足开齐率要达到100%,体育教师配备率不低于95%,并确保每所学校至少配备一个标准运动场地。

课程改革:体育成为核心学科

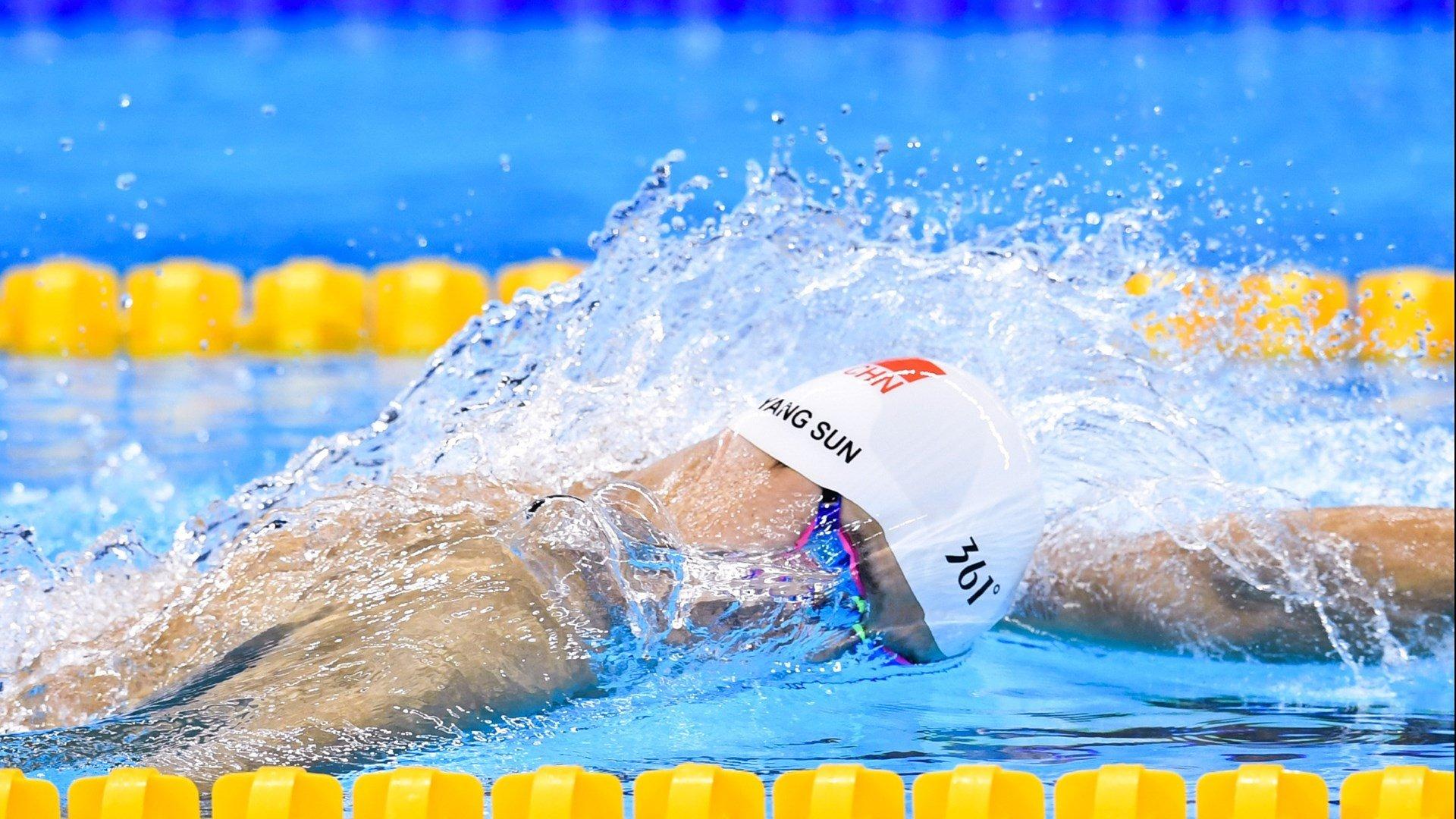

新政策首次将体育与语文、数学等学科并列为核心课程,要求中小学每周至少安排3节体育课,并鼓励有条件的地方增加到4节,课程内容不仅包括传统的田径、球类等项目,还将引入武术、游泳、冰雪运动等多样化项目,以满足不同学生的兴趣需求,政策还强调体育课程的评价体系改革,将学生的体质健康、运动技能和参与度纳入综合素质评价,避免“唯分数论”。

师资与设施双管齐下

为解决体育师资短缺问题,政策提出了一系列激励措施,包括提高体育教师待遇、扩大体育教育专业招生规模,并鼓励退役运动员进入学校任教,各级政府将加大对学校体育设施的投入,确保每所学校至少拥有一个200米以上的跑道、一个篮球场和一个多功能体育馆,对于经济欠发达地区,中央财政将提供专项补助,确保政策的全面落实。

社会反响与专家观点

新政策一经发布,便引发了社会各界的广泛讨论,许多家长表示支持,认为加强体育教育有助于孩子的身心健康发展,北京市某中学家长王女士说:“孩子平时学习压力大,体育课不仅能锻炼身体28圈APP,还能缓解压力,现在政策重视体育,我们很欣慰。”

教育专家也对此给予了高度评价,清华大学体育与健康科学研究中心主任李教授指出:“体育不仅是锻炼身体的手段,更是培养团队精神、意志品质的重要途径,这一政策的出台,将从根本上改变过去‘重智轻体’的教育观念。”

也有部分基层教育工作者提出了实施中的挑战,一位农村小学的校长表示:“我们学校目前只有一名兼职体育老师,场地也非常有限,短期内要达到政策要求还有很大困难。”对此,教育部相关负责人回应称,将采取“分类指导、逐步推进”的方式,确保政策的可行性与实效性。

地方试点与未来展望

为确保政策的顺利实施28circles,教育部已在全国范围内选取了50个县(市、区)作为试点,探索体育教育的创新模式,上海市某区率先推行了“体育走班制”,学生可以根据兴趣选择不同的运动项目,由专业教练授课,取得了显著成效。

展望未来,随着政策的深入推进,体育教育有望成为学校教育的重要组成部分,为青少年的全面发展提供坚实保障,国家体育总局相关负责人表示:“我们希望通过这一政策,让每一个孩子都能享受到高质量的体育教育,为健康中国和体育强国的建设打下坚实基础。”

体育教育的改革是一项长期而系统的工程,需要政府、学校、家庭和社会的共同努力,此次新政策的出台,不仅是对青少年体质健康的重视,更是对全面发展教育理念的践行,随着各项措施的逐步落实,我国的体育教育必将迎来新的春天。